「塗っても効かない」-ステロイド抵抗性(2)

ステロイド抵抗性については、以前記しました(→こちら)。その後、いくつか興味深い論文が出てきたので、続報として解説したいと思います。 ひとつは、

Increased expression of glucocorticoid receptor β in lymphocytes of patients with severe atopic dermatitis unresponsive to topical corticosteroid

Hägg et al, British Journal of Dermatology, Vol. 162 p318–324, Feb. 2010

で、もうひとつは、

Glucocorticoid resistance in atopic dermatitis associated with decreased expression of glucocorticoid receptor in peripheral blood mononuclear cells

Inui et al, The Journal of Dermatology. Vol. 37 p496–499, May 2010

です。 どちらも、ほぼ同時期に皮膚科雑誌に投稿・掲載されており、研究内容もよく似ています。

簡単にまとめますと、

1)副腎皮質ステロイドのレセプターには、GRαとGRβとがあり、機能するのはGRαのみである(GRβはステロイドに結合するだけで作用しない。GRαの働きの邪魔をする。)

2)喘息では以前からステロイド内服に抵抗性の病態があることが知られており、そのような患者では、リンパ球のGRβが増加していることが解ってきた。

3)アトピー性皮膚炎におけるステロイド抵抗例でも、リンパ球のGRβが増加しているのではないか?

ということです。

ステロイド内服によって、副腎機能の抑制はよく起こりますが、ステロイド外用によって副腎機能が抑制されてしまうことは、まずありません(無いわけではない。「Dr Sneddonのメッセージ」→こちら )。

しかし、副腎機能の抑制にまでは至らない外用量であっても、連用しているうちに血中リンパ球のGRの発現レベルでは変化が起きることがあり、これが一部の患者でステロイド抵抗性が生じてくるメカニズムではないか?というアイデアです。

Hägg先生(ヘッグ:女性です)は、11人の健常者、10人の軽症アトピー患者、13人の重症アトピー患者のリンパ球を調べたところ、それぞれ、4人、5人、11人において、GRβを検出しました。また、13人の重症アトピー患者に2週間ステロイド外用治療を行ったのち、再びGRβを測定し、皮疹の改善率との関係を振り返ったところ、GRβが増加していた4人では、ほかの9人に比べて、ステロイドの効きが明らかに悪かった(ステロイド抵抗例)。

Increased expression of glucocorticoid receptor β in lymphocytes of patients with severe atopic dermatitis unresponsive to topical corticosteroid

Hägg et al, British Journal of Dermatology, Vol. 162 p318–324, Feb. 2010

で、もうひとつは、

Glucocorticoid resistance in atopic dermatitis associated with decreased expression of glucocorticoid receptor in peripheral blood mononuclear cells

Inui et al, The Journal of Dermatology. Vol. 37 p496–499, May 2010

です。 どちらも、ほぼ同時期に皮膚科雑誌に投稿・掲載されており、研究内容もよく似ています。

簡単にまとめますと、

1)副腎皮質ステロイドのレセプターには、GRαとGRβとがあり、機能するのはGRαのみである(GRβはステロイドに結合するだけで作用しない。GRαの働きの邪魔をする。)

2)喘息では以前からステロイド内服に抵抗性の病態があることが知られており、そのような患者では、リンパ球のGRβが増加していることが解ってきた。

3)アトピー性皮膚炎におけるステロイド抵抗例でも、リンパ球のGRβが増加しているのではないか?

ということです。

ステロイド内服によって、副腎機能の抑制はよく起こりますが、ステロイド外用によって副腎機能が抑制されてしまうことは、まずありません(無いわけではない。「Dr Sneddonのメッセージ」→こちら )。

しかし、副腎機能の抑制にまでは至らない外用量であっても、連用しているうちに血中リンパ球のGRの発現レベルでは変化が起きることがあり、これが一部の患者でステロイド抵抗性が生じてくるメカニズムではないか?というアイデアです。

Hägg先生(ヘッグ:女性です)は、11人の健常者、10人の軽症アトピー患者、13人の重症アトピー患者のリンパ球を調べたところ、それぞれ、4人、5人、11人において、GRβを検出しました。また、13人の重症アトピー患者に2週間ステロイド外用治療を行ったのち、再びGRβを測定し、皮疹の改善率との関係を振り返ったところ、GRβが増加していた4人では、ほかの9人に比べて、ステロイドの効きが明らかに悪かった(ステロイド抵抗例)。

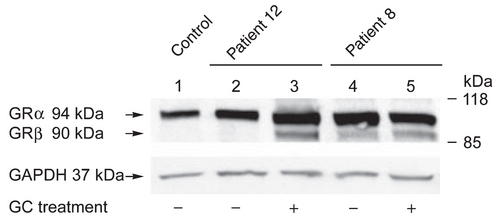

(上図解説) Patient12(13人の重症患者のひとり)では、GCtreatment(ステロイド2週間外用)によって、検出されなかったGRβが出現しています。このような患者はほかにも1人いましたが、ステロイド外用はよく効きました。Patient8(13人の重症患者のひとり)では、ステロイド2週間外用によって、もともと検出されていたGRβが増加しています(測定すると3.3倍)。このような患者はステロイド抵抗性でした。

Hägg先生の研究をまとめますと、外用ステロイドがよく効く患者というのは、

1)GRβが発現していない患者(上図のpatient12のような外用後発現する患者を含む)

2)GRβが発現しているが、ステロイドを外用することによって、著増はしない患者

であり、ステロイド抵抗性の患者というのは、

3)GRβが発現しており、ステロイド外用によって著増する患者

ということのようです。

Hägg先生の研究をまとめますと、外用ステロイドがよく効く患者というのは、

1)GRβが発現していない患者(上図のpatient12のような外用後発現する患者を含む)

2)GRβが発現しているが、ステロイドを外用することによって、著増はしない患者

であり、ステロイド抵抗性の患者というのは、

3)GRβが発現しており、ステロイド外用によって著増する患者

ということのようです。

Hägg先生。フィンランドOulu大学のHPから

もう一方の乾先生の論文は、違った結果になっています。これは、ステロイド外用歴の長い、特殊な患者を扱った一例報告であるためかもしれません。

51才の患者で、13才のときから40年近くの病歴があり、現在の病院にかかり始めたのは10年前から。ステロイド外用に抵抗性で、ステロイド内服・UVA治療にも反応が悪いという患者です。 皮疹は、

51才の患者で、13才のときから40年近くの病歴があり、現在の病院にかかり始めたのは10年前から。ステロイド外用に抵抗性で、ステロイド内服・UVA治療にも反応が悪いという患者です。 皮疹は、

のように痒疹が著明です。(ちなみに、もし、これがステロイドの効きが悪いが、中止するとリバウンド=悪化を来たすような「ステロイド依存例」であれば、わたしの分類上、タイプ5(痒疹拡散型)です(→こちら)。中止してもとくに悪化もしない、ステロイドの効きが悪いだけなら、「ステロイド抵抗例」なので、わたしの分類に当てはめる意味はありませんが。)

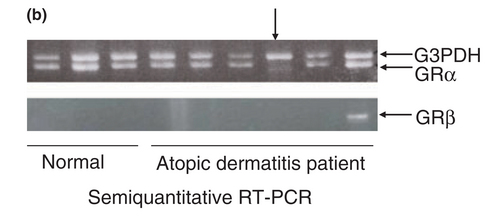

(上図解説)左側3列は健常人、下向き矢印(↓)がこの論文の患者、あとの5列は比較のための別のアトピー性皮膚炎患者。G3PDHは実験が正しく行われたことを示すマーカーのようなものです。 この患者では、GRβが検出されていないのみならず、GRαも他に比べて少ないという結果でした。

この2つの論文は、異なる結論を導いているように見えますが、それは、対象としている患者の違いによるのであろうと私は考えます。Hägg先生は、2週間の治療の前後でのGRβの変化をみているし、乾先生のは、ステロイド治療歴が長い特殊な患者の一例報告であるからです。 乾先生の報告は、ステロイド抵抗性の機序のひとつとして、GRαに拮抗するGRβの増加だけではなく、GRαそのものの減少の可能性もある、という点で興味深いです。

Hägg先生のデータを振り返ってみます。

この2つの論文は、異なる結論を導いているように見えますが、それは、対象としている患者の違いによるのであろうと私は考えます。Hägg先生は、2週間の治療の前後でのGRβの変化をみているし、乾先生のは、ステロイド治療歴が長い特殊な患者の一例報告であるからです。 乾先生の報告は、ステロイド抵抗性の機序のひとつとして、GRαに拮抗するGRβの増加だけではなく、GRαそのものの減少の可能性もある、という点で興味深いです。

Hägg先生のデータを振り返ってみます。

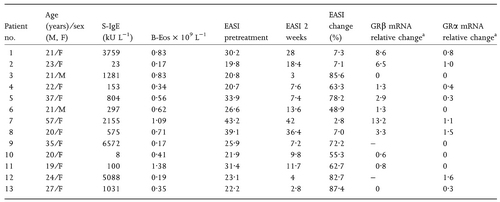

これは重症アトピー13人のプロフィールと結果で、最右列のGRαmRNA relative changeの数字が、ステロイド外用2週間前後での、GRαの増減を示します。たとえば、Patient1では、前後で0.8倍になっていますから、やや減っています。(ちなみに真ん中あたりのEASIは、皮疹を数値化したもので、これが大きく減少していると、「ステロイドが効いた」と判定しています。また、右から2列目のGFβmRNA relative changeのParient12が(-)になっているのは、上の図と照らし合わせると、前値が0(発現していない)のために比が計算できない、ということだと思われます。)

GRαが減っている症例もあるにはありますから、非常に長期にステロイドを用いているうちに、慢性的なdownregulationがかかり、乾先生の症例のようにGRαが低下してしまう、というケースもあるのかもしれません。

いずれにしろ、この種の研究は、まだ端緒についたばかりなので、これからの発展が期待されます。この2つの論文は、アトピー性皮膚炎におけるステロイド抵抗例というものの存在を真正面から見据え、取り組んだ、というパイオニア的な意味が大きいと思います。

アトピー性皮膚炎患者を採血し、リンパ球のGRα、GRβの発現状況を見て、「ステロイド抵抗例への進展が懸念されるから、これ以上の使用は控えよう、ほかの方法を考えよう」といったことが、外来診療の場で明確に言えるようになれば、医師も患者もメリットは大きいでしょう。また、ステロイドが効かなくなってきたため、いったん脱ステロイドし、一定期間経たひとが「そろそろステロイドを再開したら、効くだろうか?それともまだ使用を控えて回復を待ったほうがよいだろうか?」という判断材料にできる可能性もあります。

しかし、まずは、アトピー性皮膚炎患者でステロイド外用剤を使用しているうちに効きが悪くなってくる例(ステロイド抵抗例)というのが存在する、ということを、タブー扱いせずに、日本皮膚科学会および多くの皮膚科医たちが、医学的事実として認識する必要があります。その障碍となっているのは、一部の「権威ある」東大系の皮膚科教授たちであり(→こちら) 、彼らの「アトピービジネス云々」という自己責任回避の論理こそが根源です。

彼らが「ステロイド抵抗例」の存在を否定・タブー視し続ける限り、この研究は日本では進展しないでしょう。研究費が出ないですからね。

【補足】 アトピー性皮膚炎におけるステロイド抵抗性とは、「ステロイドを外用しているうちに段々と効きが悪くなってくる現象」を言います。上述のHägg先生の論文中には、“Glucocorticoid insensitivity can arise following chronic exposure to glucocorticoids. This may compromise treatment outcomes in diseases such as AD and asthma,”(ステロイド抵抗性は、ステロイドを使用し続けたあとで生じてくる。そして、アトピー性皮膚炎や喘息の治療成績を低下させる)といった記述があります。

また、ステロイド抵抗性は、「ステロイド外用剤にタキフィラキシーはあるか?」といった表現で問題提起されることもあります(注:この場合の「タキフィラキシー」の語の用い方は、原義とは異なるのですが、習慣的にこの語が用いられています)。2004年のアメリカ皮膚科学会(AAD)のガイドライン中でも、” Tachyphylaxis is a clinical concern, but there is no experimental documentation.”と記述されていました。2004年時点では、「臨床的な関心事であるが、実験により検証された論文がない」でしたが、今回のHägg先生らの研究は、まさに「実験により検証された論文」であるわけです。

ステロイド抵抗性の原因としては、

(1)ステロイド以外の外的原因(黄色ブドウ球菌のスーパー抗原など)

(2)ステロイド外用剤そのもの

の二つが考えられます。

(1)は、前述のLeungらの論文にも記されているように、機序がかなり解明されてきています。一方、(2)だけで抵抗性が成立するか?は、不明です。臨床例で(2)だけと確定するためには、ステロイド抵抗性に陥ったひとから、(1)の可能性を全て排除する必要がありますが、それは難しいです。

わたしがここで特に注意を喚起しておきたいのは、「ステロイド抵抗性はステロイド連用後に生じてくることが知られているが、その原因はステロイドそのもの(だけ)であるとは限らない」ということです。今回紹介した二つの論文も、ステロイド抵抗例を扱ってはいますが、その原因が、ステロイドの長期連用それ自体にあるのか、ステロイド以外の要因によってステロイドに対する反応性が変わってしまった結果なのか、には言及していません。

ただし、ステロイド外用をまったくしたことの無い人が、いきなり初めから「ステロイド抵抗例」という症例はありませんから、ステロイド連用なしに、抵抗性は成立しないのだろうな、とは思います。ステロイドを連用している過程で、ほかの因子が加わって、抵抗性が成立するのでしょう。

その観点から、ステロイド抵抗例への対処を考えると、

1)ステロイド外用剤の中止(休薬により回復するかもしれない)

2)黄色ブドウ球菌など、抵抗性を引き起こすことが明らかにされている要因への対策

3)ステロイド以外の薬剤への変更

といったことが、選択肢として上がります。ステロイド抵抗性喘息の場合は、生命に関わるので、免疫抑制剤などによる3)が主となりますが、アトピー性皮膚炎の場合は、1)2)がまずは試みられるべきでしょう。

ステロイド抵抗例に対して、より強いステロイド外用剤で押さえ込もうとしないほうがいいです。抵抗性が解除されるとは思えないし、依存につながる可能性があるからです。ただし、実際には抵抗性に陥っていないにも関わらず、こういった私のブログ記事などを読んで不安のあまり「ステロイドが効かなくなってきている」と勘違いしてしまう可能性もあります。難しいですが、冷静な判断が必要です。

ところで、痒疹結節って、病理的には、リンパ球がたくさん集まってボコボコしてるのが通常です。乾先生の症例って、GRαがほとんど消えてしまったリンパ球ばかりが痒疹結節に集まってるのではないかなあ。なんで、GRαが消えた細胞が残ってるかというと、ステロイドがGRを介してリンパ球をアポトーシス(細胞死)に追い込んで、長い年月のうちに、GRαの発現の悪いリンパ球株だけが選択的に生き残っちゃったんじゃないだろうか?・・

最後の一節は、空想の世界です。しかし、過剰なステロイドに対して、リンパ球が最初はGRβで自己防衛し、最終的にGRα発現の悪いリンパ球のみが生き残るっていうのは、仮説としてはありうると思います。

2011.06.22

GRαが減っている症例もあるにはありますから、非常に長期にステロイドを用いているうちに、慢性的なdownregulationがかかり、乾先生の症例のようにGRαが低下してしまう、というケースもあるのかもしれません。

いずれにしろ、この種の研究は、まだ端緒についたばかりなので、これからの発展が期待されます。この2つの論文は、アトピー性皮膚炎におけるステロイド抵抗例というものの存在を真正面から見据え、取り組んだ、というパイオニア的な意味が大きいと思います。

アトピー性皮膚炎患者を採血し、リンパ球のGRα、GRβの発現状況を見て、「ステロイド抵抗例への進展が懸念されるから、これ以上の使用は控えよう、ほかの方法を考えよう」といったことが、外来診療の場で明確に言えるようになれば、医師も患者もメリットは大きいでしょう。また、ステロイドが効かなくなってきたため、いったん脱ステロイドし、一定期間経たひとが「そろそろステロイドを再開したら、効くだろうか?それともまだ使用を控えて回復を待ったほうがよいだろうか?」という判断材料にできる可能性もあります。

しかし、まずは、アトピー性皮膚炎患者でステロイド外用剤を使用しているうちに効きが悪くなってくる例(ステロイド抵抗例)というのが存在する、ということを、タブー扱いせずに、日本皮膚科学会および多くの皮膚科医たちが、医学的事実として認識する必要があります。その障碍となっているのは、一部の「権威ある」東大系の皮膚科教授たちであり(→こちら) 、彼らの「アトピービジネス云々」という自己責任回避の論理こそが根源です。

彼らが「ステロイド抵抗例」の存在を否定・タブー視し続ける限り、この研究は日本では進展しないでしょう。研究費が出ないですからね。

【補足】 アトピー性皮膚炎におけるステロイド抵抗性とは、「ステロイドを外用しているうちに段々と効きが悪くなってくる現象」を言います。上述のHägg先生の論文中には、“Glucocorticoid insensitivity can arise following chronic exposure to glucocorticoids. This may compromise treatment outcomes in diseases such as AD and asthma,”(ステロイド抵抗性は、ステロイドを使用し続けたあとで生じてくる。そして、アトピー性皮膚炎や喘息の治療成績を低下させる)といった記述があります。

また、ステロイド抵抗性は、「ステロイド外用剤にタキフィラキシーはあるか?」といった表現で問題提起されることもあります(注:この場合の「タキフィラキシー」の語の用い方は、原義とは異なるのですが、習慣的にこの語が用いられています)。2004年のアメリカ皮膚科学会(AAD)のガイドライン中でも、” Tachyphylaxis is a clinical concern, but there is no experimental documentation.”と記述されていました。2004年時点では、「臨床的な関心事であるが、実験により検証された論文がない」でしたが、今回のHägg先生らの研究は、まさに「実験により検証された論文」であるわけです。

ステロイド抵抗性の原因としては、

(1)ステロイド以外の外的原因(黄色ブドウ球菌のスーパー抗原など)

(2)ステロイド外用剤そのもの

の二つが考えられます。

(1)は、前述のLeungらの論文にも記されているように、機序がかなり解明されてきています。一方、(2)だけで抵抗性が成立するか?は、不明です。臨床例で(2)だけと確定するためには、ステロイド抵抗性に陥ったひとから、(1)の可能性を全て排除する必要がありますが、それは難しいです。

わたしがここで特に注意を喚起しておきたいのは、「ステロイド抵抗性はステロイド連用後に生じてくることが知られているが、その原因はステロイドそのもの(だけ)であるとは限らない」ということです。今回紹介した二つの論文も、ステロイド抵抗例を扱ってはいますが、その原因が、ステロイドの長期連用それ自体にあるのか、ステロイド以外の要因によってステロイドに対する反応性が変わってしまった結果なのか、には言及していません。

ただし、ステロイド外用をまったくしたことの無い人が、いきなり初めから「ステロイド抵抗例」という症例はありませんから、ステロイド連用なしに、抵抗性は成立しないのだろうな、とは思います。ステロイドを連用している過程で、ほかの因子が加わって、抵抗性が成立するのでしょう。

その観点から、ステロイド抵抗例への対処を考えると、

1)ステロイド外用剤の中止(休薬により回復するかもしれない)

2)黄色ブドウ球菌など、抵抗性を引き起こすことが明らかにされている要因への対策

3)ステロイド以外の薬剤への変更

といったことが、選択肢として上がります。ステロイド抵抗性喘息の場合は、生命に関わるので、免疫抑制剤などによる3)が主となりますが、アトピー性皮膚炎の場合は、1)2)がまずは試みられるべきでしょう。

ステロイド抵抗例に対して、より強いステロイド外用剤で押さえ込もうとしないほうがいいです。抵抗性が解除されるとは思えないし、依存につながる可能性があるからです。ただし、実際には抵抗性に陥っていないにも関わらず、こういった私のブログ記事などを読んで不安のあまり「ステロイドが効かなくなってきている」と勘違いしてしまう可能性もあります。難しいですが、冷静な判断が必要です。

ところで、痒疹結節って、病理的には、リンパ球がたくさん集まってボコボコしてるのが通常です。乾先生の症例って、GRαがほとんど消えてしまったリンパ球ばかりが痒疹結節に集まってるのではないかなあ。なんで、GRαが消えた細胞が残ってるかというと、ステロイドがGRを介してリンパ球をアポトーシス(細胞死)に追い込んで、長い年月のうちに、GRαの発現の悪いリンパ球株だけが選択的に生き残っちゃったんじゃないだろうか?・・

最後の一節は、空想の世界です。しかし、過剰なステロイドに対して、リンパ球が最初はGRβで自己防衛し、最終的にGRα発現の悪いリンパ球のみが生き残るっていうのは、仮説としてはありうると思います。

2011.06.22