日皮会ガイドライン2000の限界(その1)

Clinical dose and adverse effects of topical steroids in daily management of atopic dermatitis.M. Furue , H. Terao , W. Rikihisa , K. Urabe , N. Kinukawa, Y. Nose and T. KogaBritish Journal of Dermatology Volume 148(2003) Issue 1, Pages 128 - 13

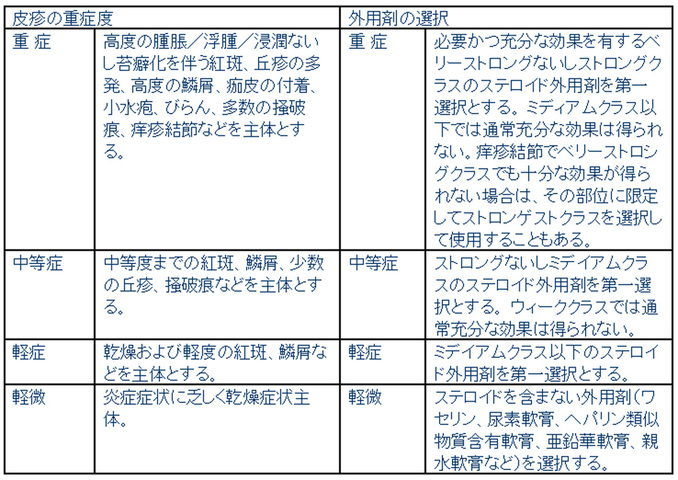

2000年に、日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎治療ガイドラインが、発表されました。そこでは、皮疹の重症度と外用剤の選択に関して、以下のように記載されています。

2000年に、日本皮膚科学会アトピー性皮膚炎治療ガイドラインが、発表されました。そこでは、皮疹の重症度と外用剤の選択に関して、以下のように記載されています。

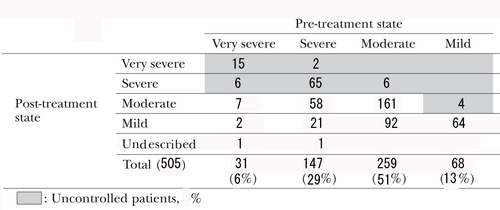

それでは、このガイドラインに従って治療すると、果たしてどのくらいの治療効果があるものでしょうか?2003年に発表されたこの論文はそれを検証したものです。 ガイドラインに従って、多施設で1271人の患者に6ヶ月の治療がなされました。その前後で重症度はどう変化したか、どのくらいの量のステロイド外用剤が処方されたか、をまとめられています。 患者は乳児(0-1才)、小児(2-12才)、思春期および成人(13才以上)に分けて解析されています。 13才以上の結果は下表のようでした。

グレイの部分は「コントロール不良の患者」とされています。その率は、98/503=19%となります。 どうでしょうか?結構多くないですか?日皮会のガイドラインに従ったステロイド外用治療を行った結果ですよ。ある脱ステ医の先生は、「これなら、脱ステと大して変わらないか、ひょっとしたら脱ステのほうが成績がいいのじゃないか?」という感想を述べました。 私もそう感じました。感じましたというと、1000人以上のデータをしっかりと集計してくださった筆頭著者の古江先生には申し訳ないのですが、例えば、第二十四章に記した玉置先生の報告では、改善以上が26例中18例(69%)です。この表における「改善以上」は、(6+7+58+2+21+92)/503=0.37ですから、37%です。

優劣はこの際置いておいて、脱ステロイドで、同じような集計をするとどうなるかというと、6ヶ月ですと、まだかなりがリバウンド中ですが、著明な回復患者も出てきています。同じ4×4表で比較したとき、脱ステロイドと標準治療の違いは、たぶん「不変」患者の率でしょう。標準治療では、15+65+161+64=305人が不変で、率は305/503=60%ですが、脱ステロイドで6ヶ月後に60%不変ということはないと思います。リバウンドによる「悪化」と「改善」とに二分されます。

それから、このスタディは、6ヶ月という期間が組んでありますが、脱ステロイドの先生なら、6ヶ月という期間設定はしないと思います。なぜなら、脱ステ後の患者は、季節変動の影響を強く受けるからです。たとえば、冬悪化する患者であれば、夏→冬の6ヶ月では、季節変動の影響を受けて「悪化」してしまいます。脱ステロイドの診療をしていると、そういうことがすごく気になってきます。ですから、期間は1年単位になります(私が、過去に学会報告や論文・著書に記した症例で、観察期間一年未満のものは、ほとんど無いはずです)。

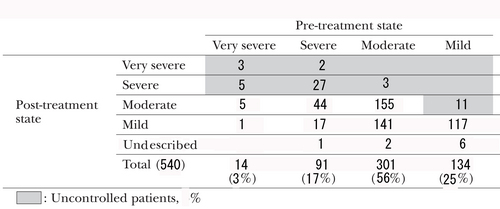

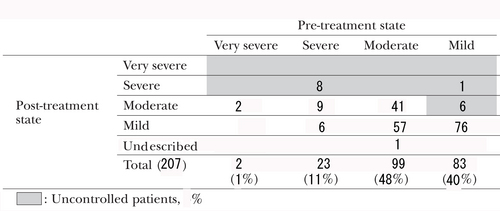

できれば、3年が望ましいです。なぜなら、冬悪化するタイプの患者で、1年目>2年目>3年目と悪化の程度が小さくなっていけば、過敏性が治まり治癒に向かっていると判定できるからです。 小児と乳児の表も引用しておきます。

小児

優劣はこの際置いておいて、脱ステロイドで、同じような集計をするとどうなるかというと、6ヶ月ですと、まだかなりがリバウンド中ですが、著明な回復患者も出てきています。同じ4×4表で比較したとき、脱ステロイドと標準治療の違いは、たぶん「不変」患者の率でしょう。標準治療では、15+65+161+64=305人が不変で、率は305/503=60%ですが、脱ステロイドで6ヶ月後に60%不変ということはないと思います。リバウンドによる「悪化」と「改善」とに二分されます。

それから、このスタディは、6ヶ月という期間が組んでありますが、脱ステロイドの先生なら、6ヶ月という期間設定はしないと思います。なぜなら、脱ステ後の患者は、季節変動の影響を強く受けるからです。たとえば、冬悪化する患者であれば、夏→冬の6ヶ月では、季節変動の影響を受けて「悪化」してしまいます。脱ステロイドの診療をしていると、そういうことがすごく気になってきます。ですから、期間は1年単位になります(私が、過去に学会報告や論文・著書に記した症例で、観察期間一年未満のものは、ほとんど無いはずです)。

できれば、3年が望ましいです。なぜなら、冬悪化するタイプの患者で、1年目>2年目>3年目と悪化の程度が小さくなっていけば、過敏性が治まり治癒に向かっていると判定できるからです。 小児と乳児の表も引用しておきます。

小児

乳児

2009.10.22