Dr.Kaoの実験

Short-Term Glucocorticoid Treatment Compromises Both Permeability Barrier Homeostasis and Stratum Corneum Integrity : Inhibition of Epidermal Lipid Synthesis Accounts for Functional Abnormalities. Jack S Kao et al. J Invest Dermatol 120: 456-464 1523-1747.2003

Dr.Corkは2006年に「ステロイド外用剤は、短期的には炎症反応を抑え、湿疹がおさまったように見えるが、長期的には皮膚バリア機能を破壊し、外界刺激による被刺激性を亢進させ、Steroid addictionにつながる」という説を提唱しましたが、このDr.Corkの説を支える基礎的な研究のひとつが、2003年のDr.Kaoらの論文です。

Dr.Corkは2006年に「ステロイド外用剤は、短期的には炎症反応を抑え、湿疹がおさまったように見えるが、長期的には皮膚バリア機能を破壊し、外界刺激による被刺激性を亢進させ、Steroid addictionにつながる」という説を提唱しましたが、このDr.Corkの説を支える基礎的な研究のひとつが、2003年のDr.Kaoらの論文です。

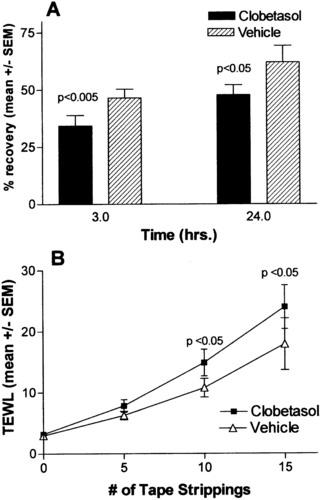

まず、健常人の被験者の前腕内側に、クロベタゾール(0.05%)という副腎皮質ステロイドを1日1回、3日間外用します。そこで、TEWL(経皮的水分蒸散量)を測定します。この時点では、ステロイドを外用していない対照に比して差はありませんでした。 次いで、その部に粘着テープを貼ってはがす、ということを、何回か繰り返します。粘着テープには、角層細胞がついて剥がれてきますので、この操作を繰り返したあとでは、表皮バリアが破壊され、TEWLは上昇します。しかしこれは一過性のもので、角層の再生とともに、TEWLは元に戻ります。 図Aは、この回復の過程(テープで貼ってはがしてから3時間後と24時間後)で、TEWLを測定してみたものです。ステロイド外用した部位では、回復が有意に遅れていることがわかります。 粘着テープを貼ってはがす回数を増やしていくと、直後のTEWLは、回数に応じて上昇します。図Bは回数を増やすほど、ステロイド外用群と対照群との差が大きくなることを示しています。

ここからわかることは、ステロイド外用剤というのは、3日という短期間外用しただけでも、バリア機能のダメージは始まっている、ということです。

ここからわかることは、ステロイド外用剤というのは、3日という短期間外用しただけでも、バリア機能のダメージは始まっている、ということです。

次の実験はヘアレスマウスを使ったものです。D-Squameというのは、粘着テープの名前です。クロベタゾールを3日間片腹に外用した群と、同じマウスの反対側に基剤のみ外用した群(Vehicle side)、別のマウスで両側とも基剤のみ(Vehicle animal)、別のマウスで何も塗らない群(No treatment)とで比較しています。やはり、ステロイド外用群において、テープを貼ってはがす回数が増えるにつれて、TEWLが上昇し、表皮バリア機能が破壊されているのがわかります。(図A) 図Bは、そのときに粘着テープについてきた蛋白量を測定した結果です。テープを貼ってはがす回数が増えるにつれて、また図AのTEWLの上昇に一致して、テープに付着する蛋白量が増えており、TEWLの上昇が、デスモゾーム破壊によって、角層がテープに付着して取り去られたからだということが裏付けられます。

図Cは、ステロイド外用剤の濃度を上げていったときのTEWLの変化です。ステロイド外用剤による表皮バリア破壊は、容量依存性であることがわかります。

このほかにも、ステロイドを外用した皮膚を電顕で観察すると、コルネオデスモゾームが減少し、弱々しくなっていることや、外用ステロイド剤が、脂質合成を低下させ、角質のラメラ構造をも破壊することが、本論文では示されています。 Kao先生はdiscussion(考察)で下のように記述しています。

----(引用始め)-----

It is noteworthy that both psoriasis and atopic dermatitis are associated with defective barrier function and that perturbations in the barrier are already known to initiate or exacerbate these disorders. It is therefore possible that GC treatment induces disease flares in these disorders by further impairing permeability barrier function, and that topical lipid replacement again might ameliorate these flares.

(乾癬やアトピー性皮膚炎が表皮バリア機能の低下と関係があり、それが損傷されることで悪化が始まるということを思い起こしてほしい。ステロイド療法はこれらの疾患において、バリア機能を損ない、脂質を変化させることによって、悪化の原因となっている可能性もあるのだ)

-----(引用終わり)-----

これを受けて、Cork先生が、2006年に、ステロイド外用剤の表皮バリア機能破壊が、アトピー性皮膚炎でのSteroid addictionの原因となっているというメカニズムを提唱した、という流れになります。 Cork先生の偉いところは、何よりもSteroid addictionという臨床的事実を正しく認識し、それをKao先生らの基礎実験論文と照らし合わせて、わかりやすく説明したところにあると思います。

アメリカ皮膚科学会によるGuidelines of care for atopic dermatitisは、現在2004年のものが最新で、ここではSteroid addictionという語は登場していませんが、2006年以来、何度も権威ある雑誌に掲載されたCork先生の表皮バリア破壊説を無視するわけにはいきませんから、次のガイドライン改定では、副作用としてのSteroid addiction、および中止後のリバウンド防止目的で長期連用を避けるべきことが追記されると思います。 日本は、欧米に比べて、Steroid addictionのアトピー性皮膚炎患者が格段に多いと思います(健康保険制度で、高価なステロイド外用剤を、患者が安価に大量に入手できるからです)。ステロイド依存および離脱の報告・研究は、日本の皮膚科学界が世界のリーダーシップを取ってしかるべきでした。この問題を「アトピービジネスによる非科学的な妄想」とプロパガンダして、封印し続けている一部の権威筋の先生方の狭量を嘆かざるにはいられません。

2009.10.21

このほかにも、ステロイドを外用した皮膚を電顕で観察すると、コルネオデスモゾームが減少し、弱々しくなっていることや、外用ステロイド剤が、脂質合成を低下させ、角質のラメラ構造をも破壊することが、本論文では示されています。 Kao先生はdiscussion(考察)で下のように記述しています。

----(引用始め)-----

It is noteworthy that both psoriasis and atopic dermatitis are associated with defective barrier function and that perturbations in the barrier are already known to initiate or exacerbate these disorders. It is therefore possible that GC treatment induces disease flares in these disorders by further impairing permeability barrier function, and that topical lipid replacement again might ameliorate these flares.

(乾癬やアトピー性皮膚炎が表皮バリア機能の低下と関係があり、それが損傷されることで悪化が始まるということを思い起こしてほしい。ステロイド療法はこれらの疾患において、バリア機能を損ない、脂質を変化させることによって、悪化の原因となっている可能性もあるのだ)

-----(引用終わり)-----

これを受けて、Cork先生が、2006年に、ステロイド外用剤の表皮バリア機能破壊が、アトピー性皮膚炎でのSteroid addictionの原因となっているというメカニズムを提唱した、という流れになります。 Cork先生の偉いところは、何よりもSteroid addictionという臨床的事実を正しく認識し、それをKao先生らの基礎実験論文と照らし合わせて、わかりやすく説明したところにあると思います。

アメリカ皮膚科学会によるGuidelines of care for atopic dermatitisは、現在2004年のものが最新で、ここではSteroid addictionという語は登場していませんが、2006年以来、何度も権威ある雑誌に掲載されたCork先生の表皮バリア破壊説を無視するわけにはいきませんから、次のガイドライン改定では、副作用としてのSteroid addiction、および中止後のリバウンド防止目的で長期連用を避けるべきことが追記されると思います。 日本は、欧米に比べて、Steroid addictionのアトピー性皮膚炎患者が格段に多いと思います(健康保険制度で、高価なステロイド外用剤を、患者が安価に大量に入手できるからです)。ステロイド依存および離脱の報告・研究は、日本の皮膚科学界が世界のリーダーシップを取ってしかるべきでした。この問題を「アトピービジネスによる非科学的な妄想」とプロパガンダして、封印し続けている一部の権威筋の先生方の狭量を嘆かざるにはいられません。

2009.10.21