日皮会ガイドライン2000の限界(その2)

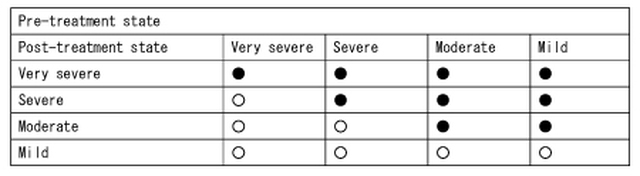

前章で紹介した論文の解説を続けます。患者は、6ヶ月の標準治療の前後の重症度の変化によって、コントロール不良群と良好群に分けられます。それぞれの群の定義は、下表のようであることは、前章で記しました。

●:コントロール不良群、○:良好群

それでは、コントロール不良群と良好群は、どんな要因によって分かれるのでしょうか?古江先生は、6ヶ月間のステロイド外用剤総量に違いがあるのではないかとお考えになったようです。もし、不良群は良好群よりもステロイド外用剤使用総量が少ないという結果が得られれば、ガイドラインを修正してステロイド療法を強化することで、不良群を減らすことが出来るかもしれません。

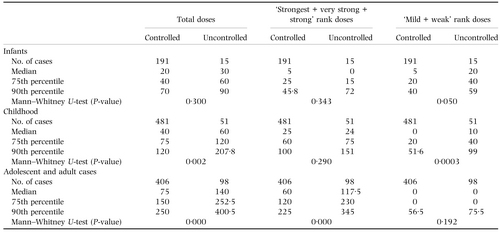

患者を、使用していたステロイド外用剤の強さで、1)strongest + very strong + strong、2)mild + weakの二群に分けて、それぞれの総使用量(g数)の数字を出しています。集計には、平均値ではなく、中央値(Median)、75%値、90%値を用いています。これは、なるほどと頷けるところで、

それでは、コントロール不良群と良好群は、どんな要因によって分かれるのでしょうか?古江先生は、6ヶ月間のステロイド外用剤総量に違いがあるのではないかとお考えになったようです。もし、不良群は良好群よりもステロイド外用剤使用総量が少ないという結果が得られれば、ガイドラインを修正してステロイド療法を強化することで、不良群を減らすことが出来るかもしれません。

患者を、使用していたステロイド外用剤の強さで、1)strongest + very strong + strong、2)mild + weakの二群に分けて、それぞれの総使用量(g数)の数字を出しています。集計には、平均値ではなく、中央値(Median)、75%値、90%値を用いています。これは、なるほどと頷けるところで、

これは、日本人の貯蓄額のグラフですが、平均値をとると、貯蓄額の突出した少数にひっぱられて、平均値が実感より上がってしまいます。こういう場合は中央値や75%値、90%値によって、その集団を表現したほうがよいです。軟膏使用量も、おそらくこんな形のグラフだったのでしょう。

検定は、Mann-Whitney U-testで行われています。結果は下表の通りで、多くはコントロール良好群と不良群とで、軟膏使用量に有意差はありませんでした。コントロール良好・不良を決める要因は軟膏使用量の差ではなさそうだと推定できます。

検定は、Mann-Whitney U-testで行われています。結果は下表の通りで、多くはコントロール良好群と不良群とで、軟膏使用量に有意差はありませんでした。コントロール良好・不良を決める要因は軟膏使用量の差ではなさそうだと推定できます。

しかし、13才以降の群の、「strongest + very strong + strong」の外用剤使用量と、2-12才の「mild + weak」外用剤使用量に関しては、コントロール不良群のほうがステロイド使用総量が多い、という結果がでました。

(13才以降の群の、「strongest + very strong + strong」の外用剤使用量の部分を拡大したものです。中央値(Median)はコントロール良好群で60g、不良群で117.5gでした。)

これは、予想外の結果であったのではないでしょうか?コントロール不良群で外用量が少なければ、ステロイド外用療法を、そういった群に限って強化するようガイドラインに書き添えればよいですが、不良群ですでに良好群よりも外用量が多いということになると、そこにさらにステロイド外用療法を強化すべき、とは書きにくいです。

脱ステロイド側からみると、これはまさに「塗っても効かない」ということであり、そういう患者が、13才以上の患者の19%(98人/503人)でみられたということです。 古江論文は、結果的に、2000年のアトピー性皮膚炎治療ガイドラインの限界を示した、ということになると思います。

筋を通せば、この論文を根拠に、2004年以降のガイドラインにおいては、「このガイドラインに従って良好なコントロールが得られるのは、13才以上の患者においては81%である」と明記されるべきであっただと思います(古江先生は2004年の治療ガイドライン改訂版の筆頭執筆者です)。

さらに突っ込みを入れます。そもそも、コントロール良好・不良の判定表(定義)ですが、

これは、予想外の結果であったのではないでしょうか?コントロール不良群で外用量が少なければ、ステロイド外用療法を、そういった群に限って強化するようガイドラインに書き添えればよいですが、不良群ですでに良好群よりも外用量が多いということになると、そこにさらにステロイド外用療法を強化すべき、とは書きにくいです。

脱ステロイド側からみると、これはまさに「塗っても効かない」ということであり、そういう患者が、13才以上の患者の19%(98人/503人)でみられたということです。 古江論文は、結果的に、2000年のアトピー性皮膚炎治療ガイドラインの限界を示した、ということになると思います。

筋を通せば、この論文を根拠に、2004年以降のガイドラインにおいては、「このガイドラインに従って良好なコントロールが得られるのは、13才以上の患者においては81%である」と明記されるべきであっただと思います(古江先生は2004年の治療ガイドライン改訂版の筆頭執筆者です)。

さらに突っ込みを入れます。そもそも、コントロール良好・不良の判定表(定義)ですが、

●:コントロール不良群、○:良好群

上表のように考えたほうが自然ではないでしょうか?6ヶ月の治療によって重症度が不変であったということは、治療効果は得られなかったと解釈するのが普通だと思います。 この判定表のカギは「Moderate→Moderate」を○と取るか、●と取るかです。なぜなら、幼児・小児・成人とも、「Moderate→Moderate」が最頻項であるからです。これをどちらに含めるかで、大きく違ってきます。わたしは、Moderate→Moderateは、ステロイド外用剤による「コントロールが良好」とは言えないと思います。

上表の判定で、コントロール不良群の率を計算しなおすと、幼児・小児・成人とも、だいたい50%が、ガイドラインの標準治療で「コントロール不良」と判定されることになります。

2009.10.22

上表のように考えたほうが自然ではないでしょうか?6ヶ月の治療によって重症度が不変であったということは、治療効果は得られなかったと解釈するのが普通だと思います。 この判定表のカギは「Moderate→Moderate」を○と取るか、●と取るかです。なぜなら、幼児・小児・成人とも、「Moderate→Moderate」が最頻項であるからです。これをどちらに含めるかで、大きく違ってきます。わたしは、Moderate→Moderateは、ステロイド外用剤による「コントロールが良好」とは言えないと思います。

上表の判定で、コントロール不良群の率を計算しなおすと、幼児・小児・成人とも、だいたい50%が、ガイドラインの標準治療で「コントロール不良」と判定されることになります。

2009.10.22