ステロイドはフィラグリンを増やすのか減らすのか?

今日のこの話は、自己突っ込みというか、ブログで紹介した論文中の実験結果に、相反するものを見つけたので、それについての考察です。

(A)「ステロイド依存の分子生物学的メカニズムを考える(2)」(→こちら)

で、「表皮細胞にステロイドを作用させると、フィラグリンなどの角化関連蛋白質は増加する(ただし、なぜか、もろく脆弱な角層となっている)」と、記しました。

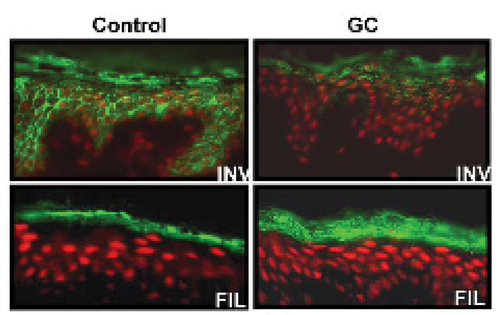

こちらが写真です。

(A)「ステロイド依存の分子生物学的メカニズムを考える(2)」(→こちら)

で、「表皮細胞にステロイドを作用させると、フィラグリンなどの角化関連蛋白質は増加する(ただし、なぜか、もろく脆弱な角層となっている)」と、記しました。

こちらが写真です。

下のFILがフィラグリンで、緑色が角層のフィラグリンを示しています。ステロイド(GC)外用によって増加しています。

一方、

(B)「クロフィブラート(PPARαリガンド)の外用は使えるかもしれない」(→こちら)で、

「フィラグリン(FIL)、インボルクリン(INV)、ロリクリン(LOR)は、角質細胞の構成要素です。これらは、ステロイド外用剤の連用によって、発現が低下します」と記しました。

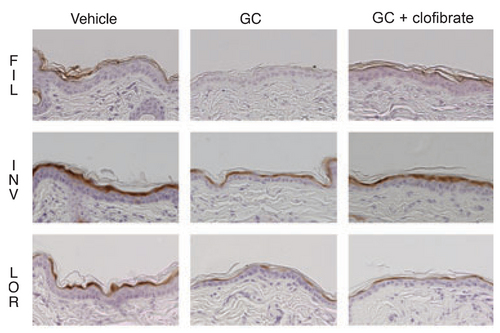

これらの論文の図は下です。

一方、

(B)「クロフィブラート(PPARαリガンド)の外用は使えるかもしれない」(→こちら)で、

「フィラグリン(FIL)、インボルクリン(INV)、ロリクリン(LOR)は、角質細胞の構成要素です。これらは、ステロイド外用剤の連用によって、発現が低下します」と記しました。

これらの論文の図は下です。

上段(FIL)がフィラグリンで、茶色に染まっています。真ん中のGC(ステロイド外用)では少ないです。

どちらが正しいか?ですが、一応私の解釈としては「ステロイドはフィラグリンを増加させる」のA)のほうが正しい、と思います。なぜなら、培養表皮細胞へのステロイド添加の実験で、マイクロアレイ、すなわち遺伝子発現レベルで確認しているからです。

それでは、B)のほうは嘘か?というと、たぶんそうではなく、これは、あくまで私の解釈なのですが、蛋白量として増加してはいても、脆弱な構造のために、標本作成の過程で、剥がれて取れてしまったのではないか?と思います。

蛋白量としては産生が増えていても、ステロイド外用後の角層の脆弱さと、その改善を見ていると考えれば、B)の論文の主旨に間違いはありません。

以上、補足でした。

追記:ステロイドは、直接的にはフィラグリンの発現増加に働きますが、間接的には、免疫系をTh2にシフトさせ、「Th2サイトカイン→フィラグリン発現低下させる」という経路によって、フィラグリン抑制に働くようです。

ですからA)、B)の実験の解釈としては、A)はin vitroの培養皮を使った実験であるためにステロイドの直接作用で発現増加し、B)はin vivoの患者皮膚であるため直接作用+発現低下に働く間接作用の和として、低下、と考えたほうがよさそうです。上記「補足」の私の考えは訂正します。

ちなみに、コールタール外用剤は、直接にも間接にもフィラグリン増加に働きます→こちら。

2011.12.29

どちらが正しいか?ですが、一応私の解釈としては「ステロイドはフィラグリンを増加させる」のA)のほうが正しい、と思います。なぜなら、培養表皮細胞へのステロイド添加の実験で、マイクロアレイ、すなわち遺伝子発現レベルで確認しているからです。

それでは、B)のほうは嘘か?というと、たぶんそうではなく、これは、あくまで私の解釈なのですが、蛋白量として増加してはいても、脆弱な構造のために、標本作成の過程で、剥がれて取れてしまったのではないか?と思います。

蛋白量としては産生が増えていても、ステロイド外用後の角層の脆弱さと、その改善を見ていると考えれば、B)の論文の主旨に間違いはありません。

以上、補足でした。

追記:ステロイドは、直接的にはフィラグリンの発現増加に働きますが、間接的には、免疫系をTh2にシフトさせ、「Th2サイトカイン→フィラグリン発現低下させる」という経路によって、フィラグリン抑制に働くようです。

ですからA)、B)の実験の解釈としては、A)はin vitroの培養皮を使った実験であるためにステロイドの直接作用で発現増加し、B)はin vivoの患者皮膚であるため直接作用+発現低下に働く間接作用の和として、低下、と考えたほうがよさそうです。上記「補足」の私の考えは訂正します。

ちなみに、コールタール外用剤は、直接にも間接にもフィラグリン増加に働きます→こちら。

2011.12.29