ステロイド外用による表皮の萎縮が意味すること(イラスト版)

先回の記事(→こちら)は少し解りにくかったかもしれないと思って、イラストを書いてみました。

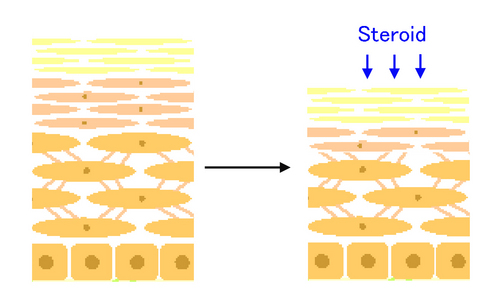

(1)皮膚にステロイドを外用すると、表皮が萎縮します。これは2週間以内に必ず生じる実験的事実です。

(1)皮膚にステロイドを外用すると、表皮が萎縮します。これは2週間以内に必ず生じる実験的事実です。

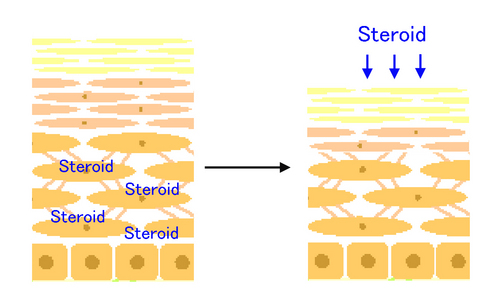

(2)さて、表皮細胞というのは、実は自らステロイドを産生して、表皮の厚さや分化を自己調整しています(オートクリンおよびパラクリン機構)。ステロイドを外用すると、この自己産生が抑制されます。

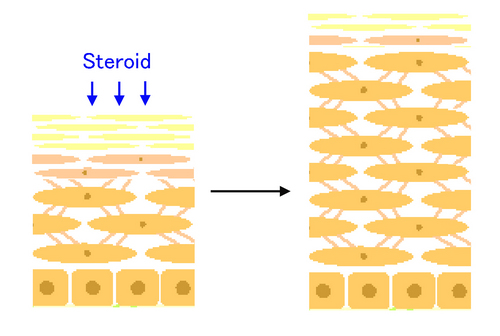

(3)短期間のステロイド外用であれば、中止によって表皮のステロイド産生はすぐに回復しますが、長期に渡ると、すぐには回復しません。副腎の萎縮と同じことです。

外用中止後の表皮は、ステロイド不足に陥ります。表皮が産生するステロイドは、本来、自身の厚さを適度に薄く保ち、フィラグリンの産生にも関係するものですから、ステロイド不足に陥った表皮は肥厚し、角層は不完全となります。

この状況では、ステロイドを外用すると表皮は正常化し、中止すると元に戻ります。その意味で表皮は「ステロイド依存」の状態にあります。

外用中止後の表皮は、ステロイド不足に陥ります。表皮が産生するステロイドは、本来、自身の厚さを適度に薄く保ち、フィラグリンの産生にも関係するものですから、ステロイド不足に陥った表皮は肥厚し、角層は不完全となります。

この状況では、ステロイドを外用すると表皮は正常化し、中止すると元に戻ります。その意味で表皮は「ステロイド依存」の状態にあります。

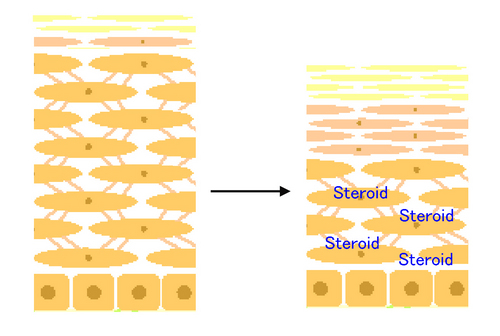

(4)しかし、長期間これに耐え抜くと、だんだんと表皮は、本来のステロイド自己産生能力を取り戻し、正常に戻っていくでしょう。萎縮した副腎が年単位で回復していくのと同じことです。これが表皮レベルでの「ステロイド依存」と脱ステロイドによる回復のメカニズムではないかと私は考えました。

真皮レベルでも、ステロイドによって皮膚の萎縮は生じますが、おそらく表皮のような「依存」→「リバウンド」→「回復」のメカニズムは生じません。単にステロイドによって抑えられていた線維芽細胞の活動が元にもどって、ゆっくりと回復していくだけでしょう(「萎縮」→「回復」)。

違いはどこにあるかというと、表皮という組織はステロイドを産生し、それによって自らに負のフィードバックをかけている、という点です。

もし上記の私の仮説が正しいのなら、ステロイド離脱後の表皮のステロイドの自己産生能を、ちょうど副腎不全をrapidACTHテストで確認するように、何らかのテストで評価してやれば、そもそも依存に陥っているのか、あるいは離脱のどのステージにいるのか、が確認できるはずです。

今、考えているのは、先日も記した11βHSD1/2の免疫組織染色で見る方法と、もうひとつ、皮膚にACTH(副腎皮質刺激ホルモン)を外用してその後の表皮の変化をみる方法です。副腎不全の診断および回復の評価にはrapidACTHテストを用いますが、もし表皮のステロイド自己産生能が低下しているならACTHを外用しても変化は生じないだろうし、正常ならちょうどステロイドを外用したのと同じような変化が現れるでしょう。

ACTHは分子量4500のポリペプチドですから、基底膜を超えて真皮には入りませんが、表皮細胞間には入っていくはずです。表皮細胞にはACTHのレセプターがあることは確認されています。

ひょっとしたら、ACTHの外用そのものが、依存表皮の治療となりうるかもしれません。

このあたり、もう少し研究してみたいと考えています。

2013.11.20

違いはどこにあるかというと、表皮という組織はステロイドを産生し、それによって自らに負のフィードバックをかけている、という点です。

もし上記の私の仮説が正しいのなら、ステロイド離脱後の表皮のステロイドの自己産生能を、ちょうど副腎不全をrapidACTHテストで確認するように、何らかのテストで評価してやれば、そもそも依存に陥っているのか、あるいは離脱のどのステージにいるのか、が確認できるはずです。

今、考えているのは、先日も記した11βHSD1/2の免疫組織染色で見る方法と、もうひとつ、皮膚にACTH(副腎皮質刺激ホルモン)を外用してその後の表皮の変化をみる方法です。副腎不全の診断および回復の評価にはrapidACTHテストを用いますが、もし表皮のステロイド自己産生能が低下しているならACTHを外用しても変化は生じないだろうし、正常ならちょうどステロイドを外用したのと同じような変化が現れるでしょう。

ACTHは分子量4500のポリペプチドですから、基底膜を超えて真皮には入りませんが、表皮細胞間には入っていくはずです。表皮細胞にはACTHのレセプターがあることは確認されています。

ひょっとしたら、ACTHの外用そのものが、依存表皮の治療となりうるかもしれません。

このあたり、もう少し研究してみたいと考えています。

2013.11.20

私が作製した中間分子量ヒアルロン酸化粧水「ヒアルプロテクト」のショップはこちら(下の画像をクリック)